COLUMN

お役立ちコラム

2025.06.10|特定健診受診率特定保健指導受診率医療保険者格差

特定健診・保健指導は、医療保険者が実施主体となっていますが、特定健診・特定保健指導の受診率に「医療保険者格差」があることをご紹介します。

ご存じの通り、医療保険者は大きく分類すると被用者保険と国民健康保険に分類されますので、それぞれに分けてご説明します。

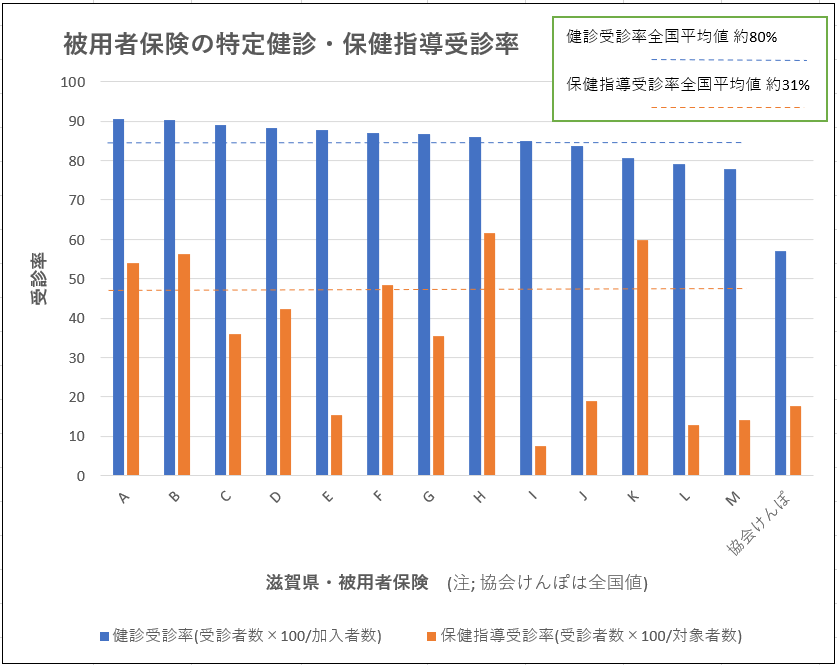

図をみると、滋賀県の被用者保険では、特定健診受診率(■)は協会けんぽの55.9%からAの90.6%までの幅があります。一方、特定保健指導受診率(■)は I の7.4%からHの61.5%までの大きな幅があります。このように特定健診受診率、保健指導受診率ともに医療保険者格差があります。

特に協会けんぽは特定健診・保健指導受診率ともに低いのが目立ちます。理由は、被扶養者(家族)の健診・保健指導受診率が低いことが一因です。事業所間の格差も大きいようです。

協会けんぽに加入している事業所の「健康経営」の面からも、被雇用者とその家族の健診・保健指導受診率向上の一層の努力・工夫が必要です。受診曜日、時間帯、場所などの調整に期待したいです。

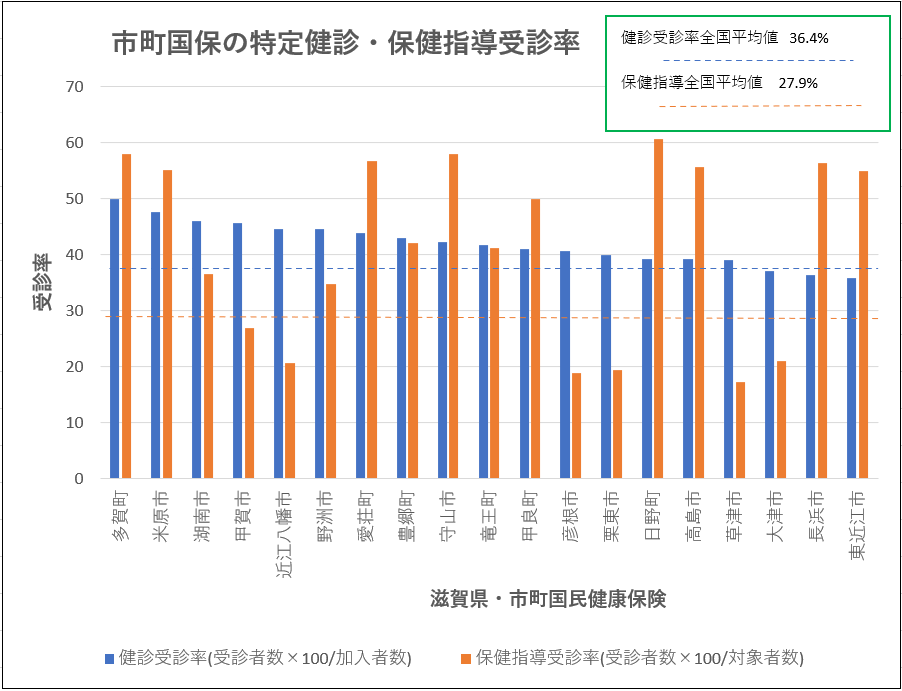

図をみると、市町国保では、特定健診受診率(■)は東近江市の35.9%から多賀町の50.0%までの幅があります。一方、特定保健指導受診率(■)は草津市の17.3%から日野町の60.7%までの大きな幅があります。このように特定健診受診率、保健指導受診率ともに医療保険者格差(市町格差)があります。人口規模の小さい町は全国値より高いのが特徴です。

特定健診受診率(■)は、一部の市を除いて全国値より高い傾向がみられますが、保健指導受診率(■)が全国値より低い市が多いことは心配されます。

特定健康診査・保健指導受診率は「加入者の健康意識の程度」を反映していますから、「健康寿命の延伸」のために、市民の皆様は「より高い健康意識」を獲得する必要があることを示唆しています。(➡コラム連載第1報参照)

医療保険者によって加入者の社会層など社会・環境が異なることから、このように特定健診・保健指導受診率に医療保険者格差があります。(➡コラム連載第6報参照)

特定健診・保健指導は老人保健医療対策の要ですから、加入者一人ひとりが健康意識を高め特定健診・保健指導を受診することで、医療保険者格差の解消に期待したいです。

| 注;本コラムで用いた「受診率」は、下記、厚労省資料では「実施率」となっています。また、協会けんぽ以外の医療保険者名は、アルファベットに置き換えて匿名化しました。 参考文献; 2022年度特定健康診査・特定保健指導の実施状況,厚労省,(資料提供;滋賀県国民健康保険団体連合会) |

特定健診・保健指導は、医療保険者が実施主体として被保険者・被扶養者の①健康づくり、②健康格差を解消する非常に重要な意義ある制度です。

しかしながら、特に保健指導受診率(■)が低い医療保険者が少なくないのが実態です。加入者にその意義が十分に浸透していないことが一因です。保健指導は生活習慣改善に大きな効果がありますから、是非、積極的に受診してください。(➡コラム連載第3報参照)

また、医療保険者の「健康格差」が生じる理由として、特定健診・特定保健指導受診率の医療保険者格差が一因だと思います。加入者の「特定健診・保健指導受診率格差」は→「健康格差」→「生活習慣病発症」→「健康寿命格差」とつながってしまいます。

各医療保険者ともに被保険者、被扶養者の健康づくりのために特定健診受診率・保健指導受診率の向上が最重要課題です。具体的には、「効果的な未受診者対策」が必要です。

読者の皆様も特定健診・保健指導を積極的に受診してくださることを期待します。加入者の皆様が健康になれば、医療保険料だけでなく介護保険料も下がります。健康は家計を支えてくれます。

なお、特定健診・保健指導、人間ドックや医療保険料・介護保険料等でご質問があれば、湖南メディカル・コンソーシアムが運営している「医療と介護の相談窓口」においでください。専門のスタッフがお待ちしています。

次回のコラムでは「特定健診未受診の様々な理由(後編)」をご紹介する予定です。

謝辞; 資料の提供を頂いた滋賀県国民健康保険団体連合会様に深謝いたします。

湖南メディカル・コンソーシアム

健康福祉ふれあいセンター

センター長 安西将也

PAGE

TOP