COLUMN

お役立ちコラム

2025.04.23|社会・環境傷病のリスク要因脳血管疾患死亡率

第二次世界大戦終了後の1948年に「すべての人々が可能な最高の健康水準に到達すること」を目的に世界保健機関(WHO)が設立されました。WHOの天然痘の撲滅などの功績は大きく、疾病構造は死亡率の高かった感染症から脳血管疾患、心臓病、がんなどの非感染症(NCD; non-communicable disease)に変化してきました。

今日では、NCD発症の多くが生活習慣から起因することが徐々に解明されてきています。そのため、健康維持・増進のための日常生活改善(一次予防)、早期発見・治療(二次予防)、重症化予防・社会復帰(三次予防)が予防医学の重要な目標になっています。

読者の皆様には、先ずは一次予防として「傷病リスク」を知識として獲得していただきたいと思います。

参考文献;社会・環境と健康2022-2023、「E 公衆衛生・予防医学の歴史」、南江堂

病気やケガには様々な傷病リスク要因があります。大きく分類するとⅠ宿主要因とⅡ社会・環境要因があります。以下に主なリスク要因をお示しします。

読者の皆様は、すでに多くのリスク要因をご存じだと思いますが、特に、私が興味深いと考えているⅡ社会・環境要因の「食習慣要因」「気候・気温」「家屋の構造」と傷病との関連をご紹介します。少し古い図ですが、社会・環境と傷病を理解するのに良い図だと思います。

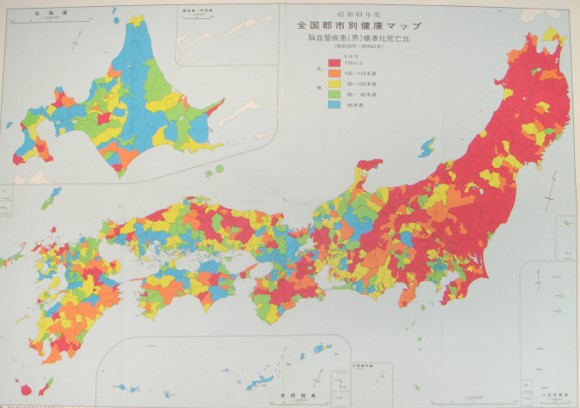

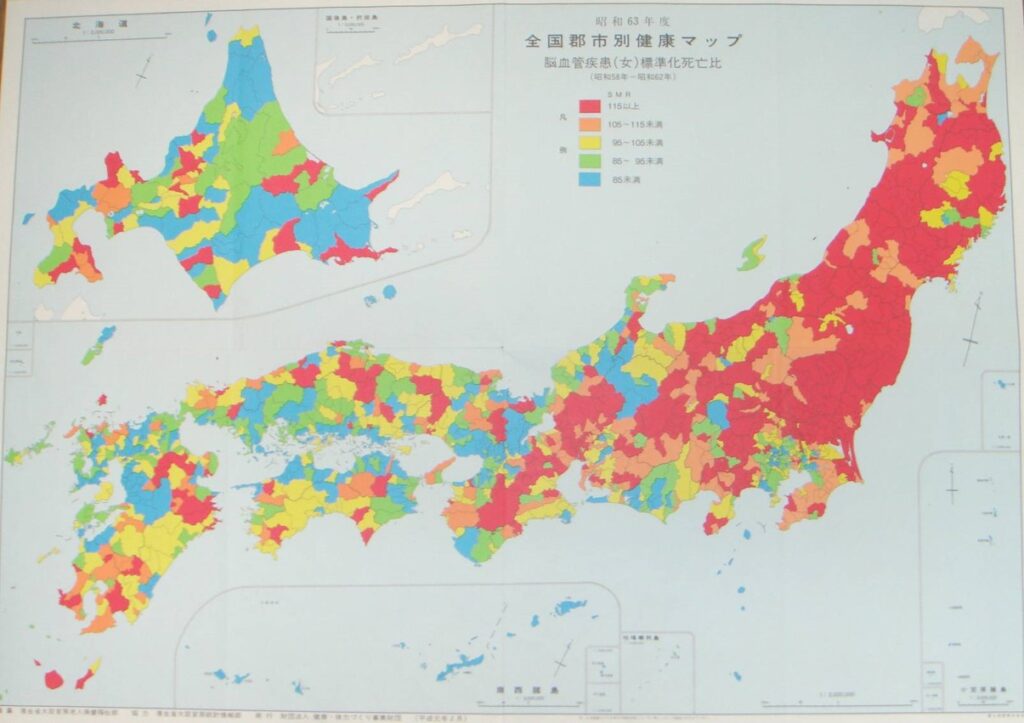

昭和63年度 全国都市別健康マップ

脳血管疾患 標準化死亡比 (昭和58年~昭和62年)

男性

女性

厚労省の研究チームが作成した日本地図をみると、昭和の中期・後期の脳血管疾患標準化死亡比(註1)には地域差があることが分かります。特に東北地方に死亡率の高い赤色市町村が多く、しかも赤色市町村が集まる地域集積性があることがわかります。色別してマップ化するとよくわかります。(コラム 連載第2報:特定健診と健康マップを参照)

豪雪地域である東北地方は、冬季に生鮮食品が入手しにくく、保存食として干物や漬物などの塩分の多い食生活を続けていたことが理由の一つです。このように脳血管疾患死亡と「気候・気温」と「食生活」が関連していました。

しかし、同じく豪雪地域である北海道をみると赤色市町村はわずかしかみられません。北海道と比べると「気候・気温」、「食生活」だけが理由でないことがわかります。

全国的に高齢者が冬季に自宅で亡くなる場所は、トイレ、お風呂、脱衣場などが多いことが知られています。特に東北地方ではトイレが注意すべき場所でした。

東北地方の主に農家の家屋では、トイレが母屋から離れた場所にあったため、気温の下がった深夜に温かくなっている母屋から一旦外に出て、寒いトイレで血圧が急変動(排便)していたことが一因のようです。

典型的な昭和の農家などの日本式家屋は、母屋に井戸があったため、生活用水に日本式トイレの汚水が混入しないように、母屋からトイレを離した配置をしたためと思われます。衛生面を配慮した「家屋の構造」が、まさか脳卒中等の脳血管疾患を引き起こす一因となるとは誰が予想できたでしょうか。

この例のように脳血管疾患などの生活習慣病の発症や死亡は、時代、地域の食習慣、気候・気温、家屋の構造、生活様式や社会環境と密接に関わりがあります。

特に、高血圧症の既往・現症のある方は、たとえ自宅内であっても家屋の各部屋の寒暖差解消に気配りしてください。血圧の急変動は要注意です。

現在では、全国的に脳血管疾患死亡率は脳梗塞、脳内出血ともに減少してきていますが、道路網整備・物流の発達も無関係ではありません。

脳血管疾患死亡率(註2)は、昭和60年(1985年)の112.2から令和5年(2022年)の86.2まで減少していますが、令和5年の死亡順位は1位悪性新生物、2位心疾患、3位老衰、4位脳血管疾患となっていますので、まだまだ高い状況です。

脳血管疾患予防のために「地域の気候・気温」を改善することは困難ですが、食生活等日常生活習慣の改善、「家屋の構造」や生活様式の見直し努力は可能です。

現在では、「家屋の構造」は、主に高齢者や障害児者の方々に配慮した転倒・転落予防として、手すりの設置、段差解消やウォッシュレット・トイレ設置などでリスク要因が軽減されてきています。なお、要介護認定を受けていれば、高齢者宅の住宅改造や介護機器の利用などは介護保険制度で対応できる場合があります。

高齢者や障害児者の方々のための住宅改造や介護機器利用でお悩みのことがあれば、湖南メディカル・コンソーシアムが運営している「医療と介護の相談窓口」にお越しください。専門のスタッフがお待ちしています。

註1:標準化死亡比とは、全国の死亡率を100とした時に、各市町村での死亡率を年齢調整した相対値です。人口規模の影響を受けません。

註2:死亡率は人口10万対死亡数となっています。

参考文献:厚労省の「国民衛生の動向2024/2025」

湖南メディカル・コンソーシアム

健康福祉ふれあいセンター

センター長 安西将也

PAGE

TOP