COLUMN

お役立ちコラム

2025.03.21|特定保健指導行動変容健康教室の効果

滋賀県では「健康いきいき21-健康しが推進プラン(第3次)」に基づいて、①栄養・食生活、②身体活動・運動、③休養・睡眠、④喫煙、⑤飲酒、⑥歯・口腔衛生、⑦生活機能の維持・向上の7つの領域ごとに施策を展開しています。

これら7つの施策を展開するための具体的な方策として、予防医学では、以下の2つのアプローチがあります。

「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づいて、医療保険者にメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した「特定健診・特定保健指導」の実施が義務づけられました。

糖尿病等の生活習慣病は、内臓脂肪の蓄積に起因する場合が多く、高血糖、高血圧、脂質異常等のリスク要因が重複した場合、虚血性心疾患、脳血管疾患等を発症する危険性が増大するからです。

この特定健診の成績から、「情報提供レベル」「動機付け支援レベル」「積極的支援レベル」に階層化されます。このうちに、特に「動機付け支援レベル」「積極的支援レベル」の該当者が特定保健指導の対象者になります。

対象者は、自らの生活習慣上の課題に気づき、健康的な生活習慣へと行動変容できるように支援を受けることになっています。(ハイリスク・アプローチ)

著者らは某市で食事指導と運動指導を併用した脂質異常症予防教室(特定保健指導)を6ヶ月間開催して、教室参加の効果を評価しました。また、教室終了後に参加者を追跡調査した結果を示します。

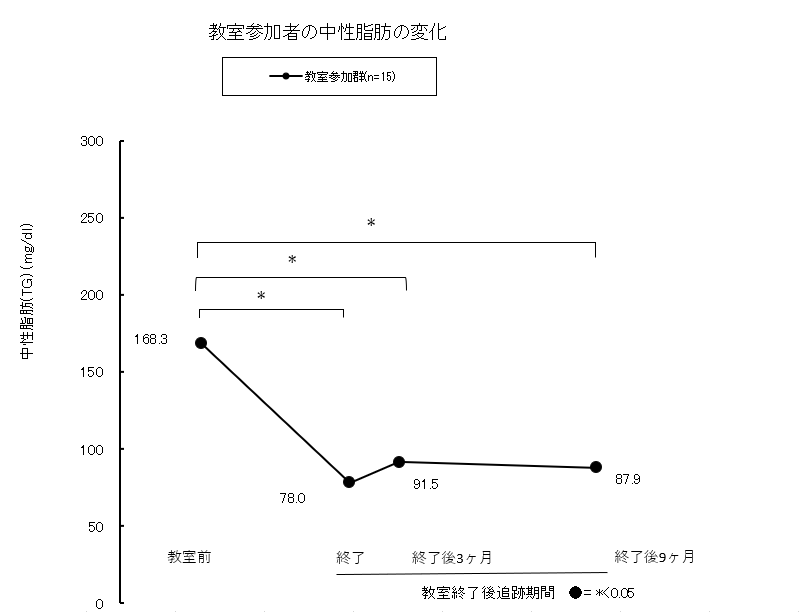

特定健診には多くの血液検査項目がありますが、特に中性脂肪(TG)は、空腹時150mg/dl以上(基準値30mg~150mg/dl)になると肥満や心筋梗塞などの発症リスクが高まりますので、ここでは中性脂肪値の変化を例示します。

図をみると、教室参加群(●)の中性脂肪値は、教室参加前では平均168.3mg/dlで基準値を超えていました。ところが、6ヶ月後の教室終了時には中性脂肪値が、平均78.0mg/dlまで激減しており、健康教室参加の効果が示されています。

また、終了後3ヶ月、9ヶ月たってもその効果が継続しています。(*は、教室参加前と比べて、統計的に差が認められることを示しています。)

教室参加によって、参加者が自らの栄養・食生活、身体活動・運動習慣等の課題に気づき、生活習慣改善のための「疾病知識の獲得」→「意識の変容」→「行動変容」へとつながった教室の効果だと考えられます。やはり、管理栄養士、運動指導などの専門家による個人の生活状況に応じたオーダーメイドの健康教育は効果が大きいようです。

読者の皆様も、特定健診を毎年受診して、仮に「動機付け支援レベル」「積極的支援レベル」に該当すれば必ず特定保健指導を受けるようにしてください。生活悪習慣の改善にチャレンジする良い機会だと思います。

なお、湖南メディカルコンソーシアムの会員法人では、各種健康教室を開催していますので、ご希望があれば「医療と介護の相談窓口」にご相談ください。

(赤字をクリックして、詳細をご覧ください。)

「社会・環境と健康2022-2023」、南江堂

湖南メディカル・コンソーシアム

健康福祉ふれあいセンター

センター長 安西将也

PAGE

TOP