COLUMN

お役立ちコラム

2025.03.25|健康の定義オタワ憲章健康観

健康の定義は、国、人種、思想、宗教や時代で異なるため画一的ではありませんが、世界保健機関(WHO)の憲章「健康とは、身体的、精神的かつ社会的に良好な状態であって、単に疾病や病弱の存在しないことではない」が最も多く使われてきました。

ここで言う社会的に良好な状態とは、「個人が社会の一員として、生きがい・責任・自覚を持って社会参画し、尊厳と人権が守られている状態」を意味しています。

しかしながら、これは個人を断面的にとらえているため、1986年のオタワ憲章で個人の健康を地域社会全体で支える「ヘルスプロモーション理論」が加わりました。これがわが国の「健康日本21」の健康の基本理念となっています。

(コラム連載第1報:健康日本21計画と平均寿命、健康寿命を参照)

また、2015年の国連サミットで「誰一人取り残さない持続可能な社会の実現(SDGs)」が採択されて、国、人種、思想、宗教を越えた健康目標となっています。

したがって、新たな健康の定義は、「平和的で安全・安心な持続可能な社会の中で、個人が身体的、精神的かつ社会的に良好な状態であるために社会全体で支えていること」と考えられます。

読者の皆様は、「健康」をどのようにお考えですか?

前段で学術的、政策的な健康の定義を述べましたが、以前に著者らは、一般的な高齢者の健康観を把握するため、65歳以上高齢者を対象としたアンケート調査を実施しました。

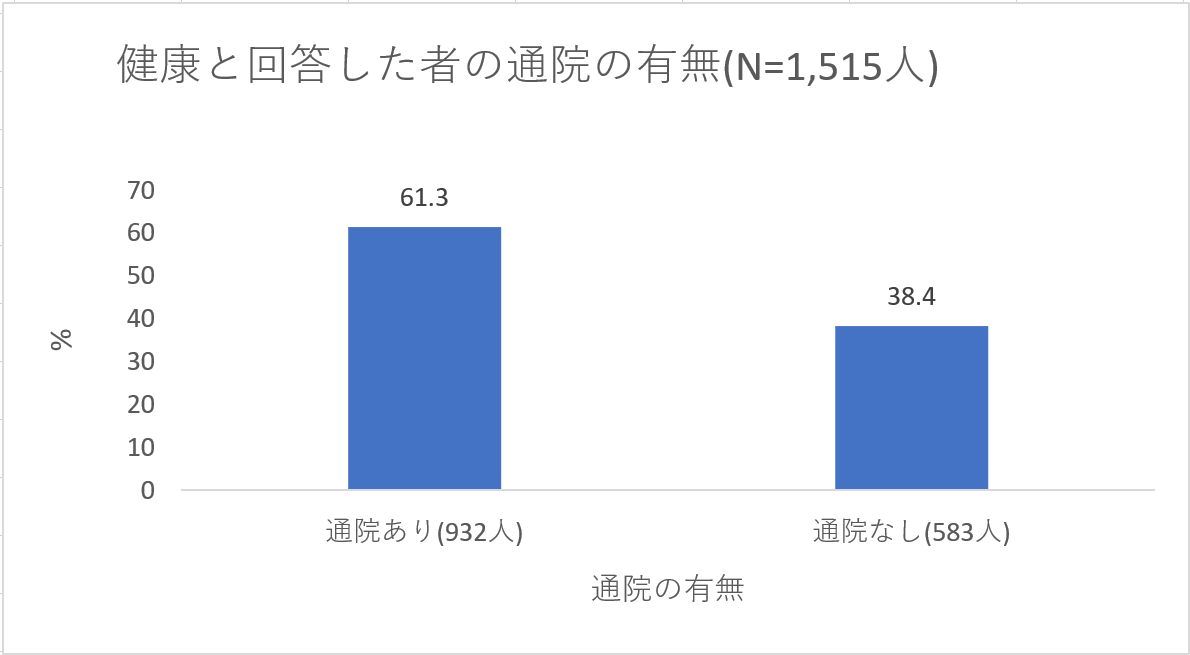

以下の図はアンケート項目の中で「あなたは健康だと思いますか?」「現在、通院していますか?」を選んでクロス集計した結果です。

図をみると、少し驚いたのですが、健康と回答した者の6割以上が病気やケガで通院していました。

「新たな健康の定義」と「個人の健康観」はかなりギャップがあるようです。

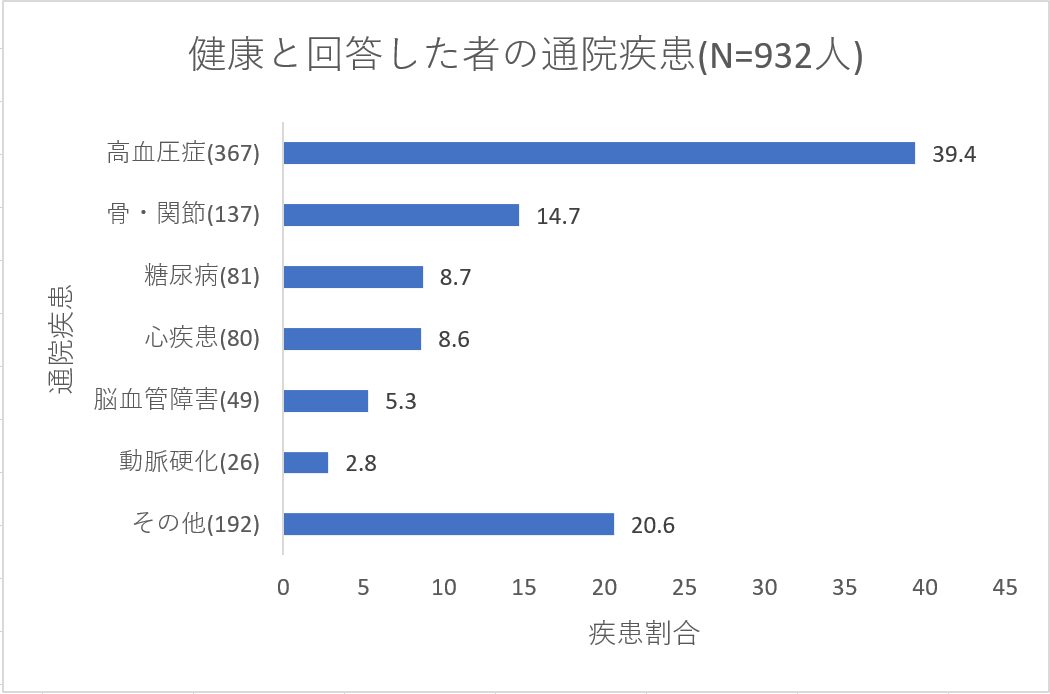

また、「通院している病気は何ですか?」と聞いたところ、健康だと回答した者の通院中の疾患は、高血圧症が39.4%で圧倒的に多いことがわかりました。更に、「高血圧症」に「腰痛、膝痛などの骨・関節系の疾患」、「糖尿病」、「心疾患」、「脳血管障害」、「動脈硬化」を加えると、これら老人病・生活習慣病と呼ばれる疾患で約8割を占めていました。

症状がなく、日常生活が制限されることなく生活していると「健康」だと感じているのかも知れません。

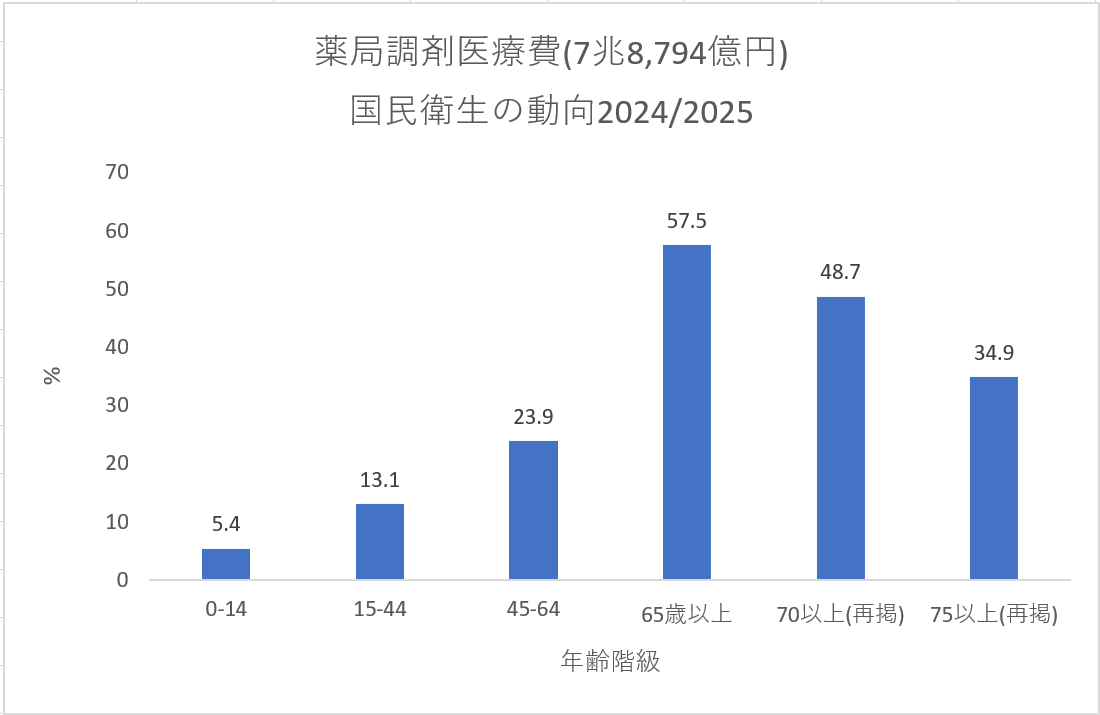

そこで、わが国の薬局調剤医療費(令和3年度総額7兆8,794億円)の年齢階級別割合をみてみると、人口の29.1%の65歳以上高齢者の薬局調剤医療費が総額の57.5%を占めていました。

どうやら、高齢者の健康意識(観)は医療・薬剤が支えているようです。「お薬で症状を抑えて、日常生活が制限されることなく生活できる者」の多くが、「健康」だと感じているようです。

高齢になると「生活習慣病と仲良く共存することが重要」と言われることがありますが、共存するためには医療費、薬剤費用の自己負担が一生涯必要になる可能性があります。また、生活習慣上の課題を改善しない限り、重症化のリスクが身近にあります。

是非、病気になる前に早期に日常悪習慣を改善して頂きたいと思います。

老人病・生活習慣病で日常生活にお困りの方は、湖南メディカルコンソーシアムの「医療と介護の相談窓口」にお越しください。

(赤字をクリックして、詳細をご覧ください。)

湖南メディカル・コンソーシアム

健康福祉ふれあいセンター

センター長 安西将也

PAGE

TOP