COLUMN

お役立ちコラム

2025.09.25|基準病床数適正配置病床過剰地域

読者の皆様もご存じの通り,人口の高齢化,生活習慣病の蔓延などに伴い国民医療費(註1)が年々高騰しています。そのため,1985年(昭和60年)に「医療計画」(註1)が法制化されました。この医療計画は,「都道府県が県民に良質な医療を提供するため医師数確保,病床数確保などの計画を地域の実情に応じて主体的に作成する」ものです。

特に,この「医療計画」では,病床数の適正配置と過剰な病床数を抑制するために『基準病床数』(註2)が定められています。

しかしながら,医師等医療従事者数,病床数などが『都市部では多いが地方では少ない』などの課題があり,『適正配置』とは言えず,地域格差(偏在)の現状にあります。

そこで,今回のコラムでは都道府県の医療費と病床数との関係をご紹介いたします。

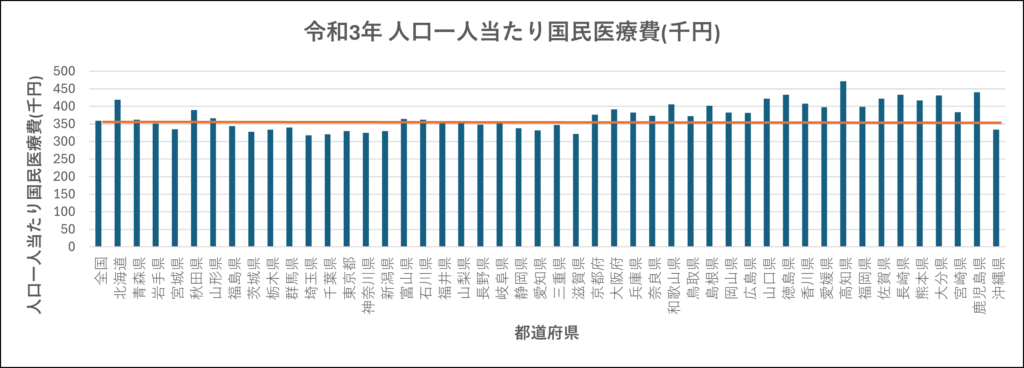

都道県別に人口一人当たり国民医療費(註3)をみると,高知県が471.3千円で第1位,一番低い埼玉県が318.1千円で15万3千円ほどの大きな差があります。全体的に「西高東低」の医療費格差があるのが特徴です。すなわち,居住地によって負担の格差があることを示しています。

なお,滋賀県の健康寿命は男(7位),女(14位)で全国でも上位にあります。また,医療費は45位で低位になっていました。(コラム連載第1報;参照)

健康寿命や医療費は「個人の健康」「都道府県の健康」を示す指標ですから,滋賀県は比較的好ましい現状にあります。

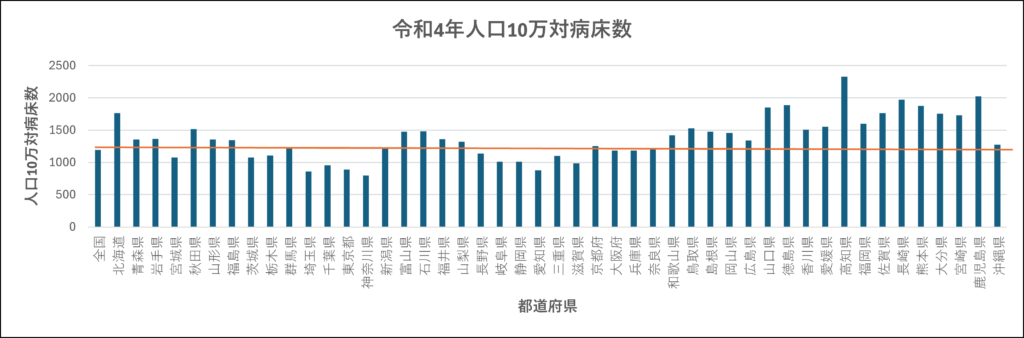

都道県別に人口10万対病床数(註1)をみると,高知県が2328.1で第1位,一番低い神奈川県が798.9で3倍ほどの大きな差があります。医療費の都道府県格差と同様に「西高東低」の病床数格差があるのが特徴です。なお,滋賀県は,病床数42位で低位になっています。

『基準病床数』は医療圏における性,年齢階級別人口,平均在院日数,入院受療率などを基に算定されていますので,病床数に医療圏格差,都道府県格差があるのは当然です。問題は,適正配置がなされているか?と病床数が過剰か否か?です。

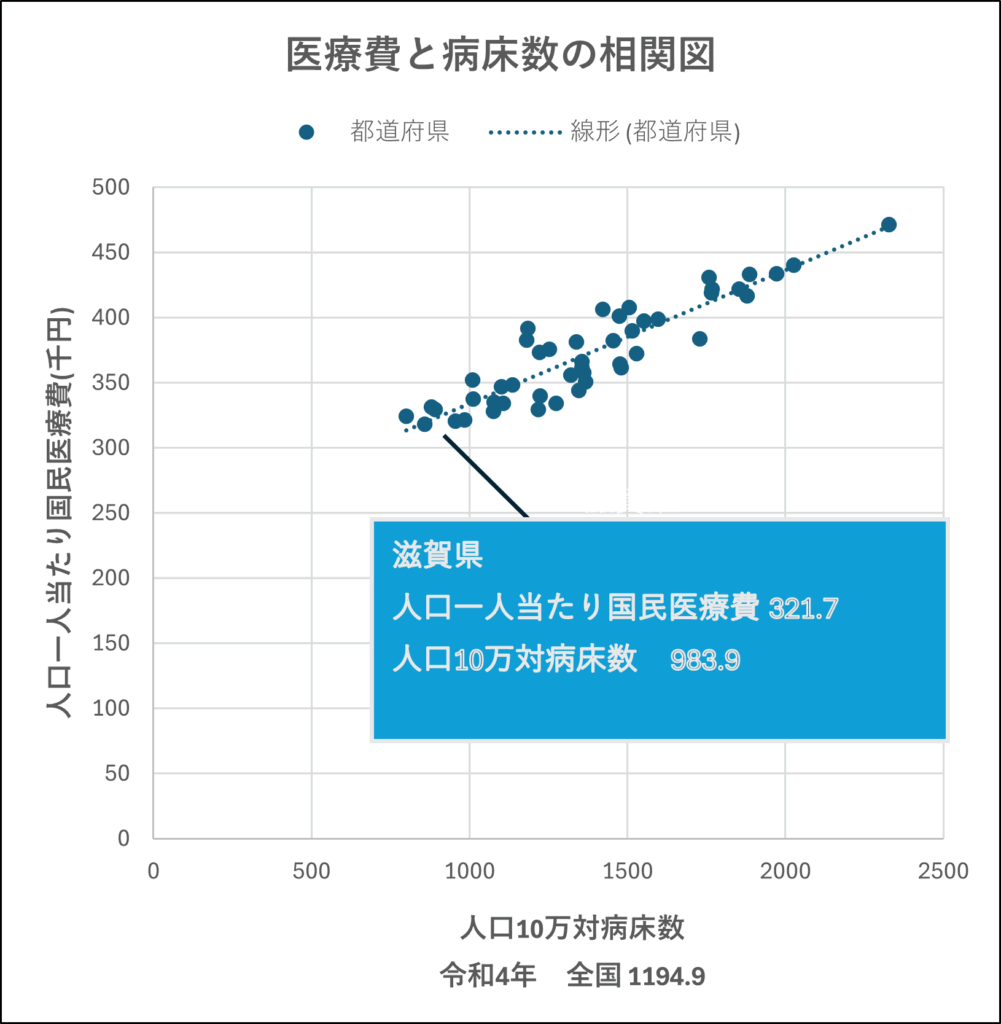

医療費,病床数ともに西高東低の傾向がみられましたので,医療費と病床数の関連を検討しました。図をみると,「病床数が多い都道府県は医療費も高いことを示す」とても強い正の相関関係がみられました。相関関係は因果関係を示すものではありませんが,「供給(病床数)は,需要(患者数,医療費)を促す」と考えるのが合理的です。

これは1955年から1973年の高度成長期に増加した西日本の病床数が,現在でも地域の風土・風習・文化の背景から過剰な?病床数を抑制できていないことが一因と考えています。

また,病床数が多いことが社会的入院が改善されにくい理由の一つですから,医療費の適正化を目指すためには,病床数の見直しが必須であることを示唆しています。(コラム連載第13報;参照)

医療計画は,都道府県が医師数確保,病床数確保などの計画を「6年に一度」見直しをしています。中間年の3年に一度の見直しには,年々高騰している医療費の適正化の方策を強く織り込む必要があることを感じています。医療保険財源が枯渇しつつある中にあって医療資源は無限に提供できないからです。

一方,読者の皆様には,ストレス,過食,運動不足,多量飲酒,喫煙などの好ましくない日常生活を改善していただき,「健康で病院ベッドを利用しない一生涯」を過ごして頂きたいと思います。

そのためには,地域住民一人ひとりの自主的健康づくりを地域全体で推進する新たな健康づくり(ヘルスプロモーション)の推進が必要です。地域社会の医療保険財源の危機を救うことにつながるからです。(コラム連載第1報;参照)

滋賀県の医療計画,医療保険制度,健康づくりに関心のある方は,「医療と介護の相談窓口」においでください。各種専門の相談員がお待ちしています。

| 註1;国民衛生の動向2024/2025,厚生労働統計協会 註2;基準病床数とは,医療法によって定められた各医療圏における病床数の基準値の上限です。この基準値を上回ると「病床過剰地域」となり,病院の新設や病床の増設が許可されません。 註3; 国民医療費は,医科診療費,薬局調剤医療費,入院時食事・生活医療費,訪問看護医療費などを含めた費用を推計したものです。 注;イラストは,illust ACのフリーイラスト(いのぷふ作)を引用 |

湖南メディカル・コンソーシアム 安西将也

PAGE

TOP