COLUMN

お役立ちコラム

2025.04.14|二代目ラジオ体操第3体力向上運動強度

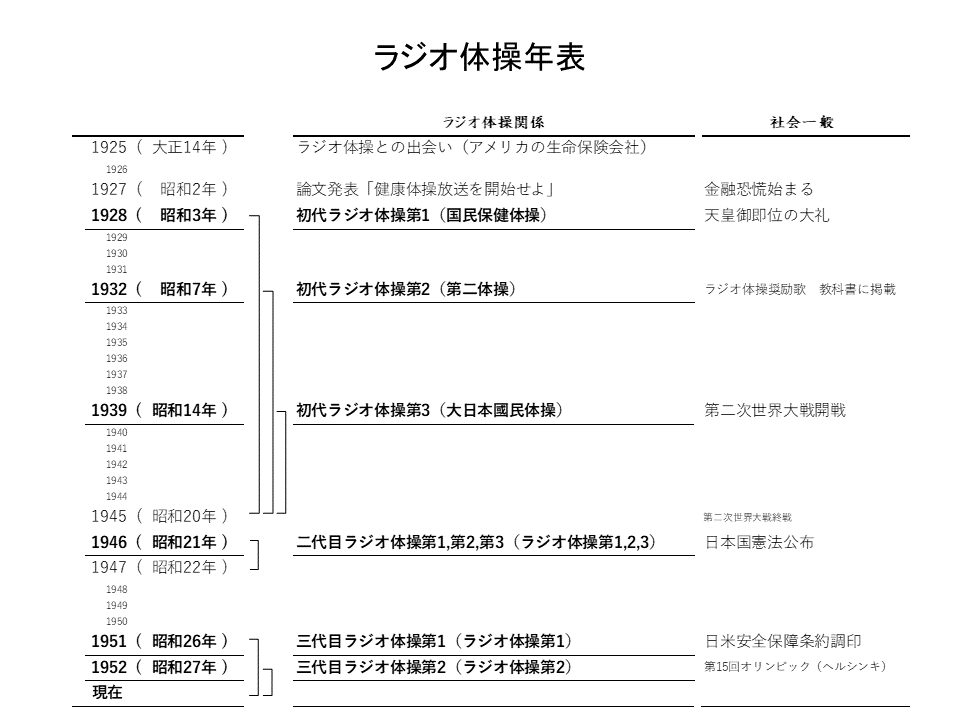

夏休みになると毎朝公園から聞こえてくるラジオ体操第1の伴奏曲。幼少の頃、眠い目を擦りながら地域の人と一緒に体操したものです。ゆっくりとしたリズムで全身の筋肉の収縮弛緩、260カ所以上の関節の伸展屈曲で眠った体を起こすことができるラジオ体操第1は、老若男女を問わず実施できるとても優れた運動と言えます。このラジオ体操は、昭和3年(1928年)、東京を中心に始まり、翌年全国に広がります。当時の名称はラジオ体操ではなく、「国民保健体操」でした。その後、「第二体操」、「大日本国民体操」の2種類のラジオ体操が加えて制定されました。この3種類のラジオ体操は後に初代のラジオ体操第1、第2、第3と呼ばれます。初代のラジオ体操は第二次世界大戦での日本の敗戦により、終了します。しかし、昭和21年(1946年)、終戦の翌年、ラジオ体操は新しい動きの構成で復活します。これらが二代目のラジオ体操第1、第2、第3です。ところが、二代目のラジオ体操は戦後の混乱による普及運動の困難により、わずか1年半で終了します。そこから5年後の昭和26年(1951年)、再びラジオ体操は再度新しく構成された内容で三代目として復活し、現在に至ります。97年前に始まり、二度の中止を挟みながらも現在も放送が継続され、多くの人が行っているラジオ体操は、その年月の長さそのものが人々の健康に実感を持って寄与してきたことを語っていると考えます。

参考文献;「新しい朝が来た ラジオ体操50年の歩み」、簡易保険加入者協会、昭和54年発行

さて、はじめに述べたとおりラジオ体操は優れた運動です。特に現行の三代目のラジオ体操第1は運動強度も低く、動的なストレッチ運動も含まれ、緩やかに身体の覚醒を促す効果を持っています。健康の維持に最適です。しかしながら、健康増進、体力向上には強度が低く最適とは言えません。体力を向上させるトレーニングには6つの原則があり、その1つに「過負荷の原則」があります。「過負荷の原則」とは日常行っている運動よりやや強い運動を行うというものです。近年の研究によれば、主観的な運動強度で「ややきつい」と感じる運動で高い運動効果を得ることが報告されています。

歴代のラジオ体操の中で「ややきつい」と感じる運動強度で行うことのできる体操が、戦後1年半で放送が終了した二代目ラジオ体操の中の第3体操です。運動の強さを示す心拍数をみると体操中の平均心拍数は128拍/分を示し、現行のラジオ体操第1に比べて約30拍も高い値を示します。この理由の主な要因は動きのリズムがやや速いことと、脚の動き、特に膝の屈伸運動が多く含まれていることです。筋肉活動の強弱を示す筋電図測定の結果によれば、体幹や大腿の筋肉活動はラジオ体操第1に比べ約2倍を示していました。

ラジオ体操はいつでもどこでも小スペースでできる、たった3分間の運動です。現行のラジオ体操第1で身体を温め、二代目ラジオ体操第3で体力向上が期待できる負荷を身体にかける。人生100年を健康に過ごすためにも二代目ラジオ体操第3を生活習慣に織り込んでみてはいかがでしょうか。

龍谷大学社会学部 教授 井上辰樹

こちらもあわせてご覧ください。

連載第5報:健康づくりのためのラジオ体操第3(曲付)

PAGE

TOP