COLUMN

お役立ちコラム

2025.09.11|急変対応

湖南広域消防局救命救急課

介護施設、訪問先のお宅にかかわらず、高齢者の健康状態は急変するリスクが高く潜在しています。介護現場での予期せぬ事態に対し介護職員と救急(消防)隊がうまく連携し、利用者の急変に対応することができるよう消防職員の目線から、色々な備えについてご紹介したいと思います。

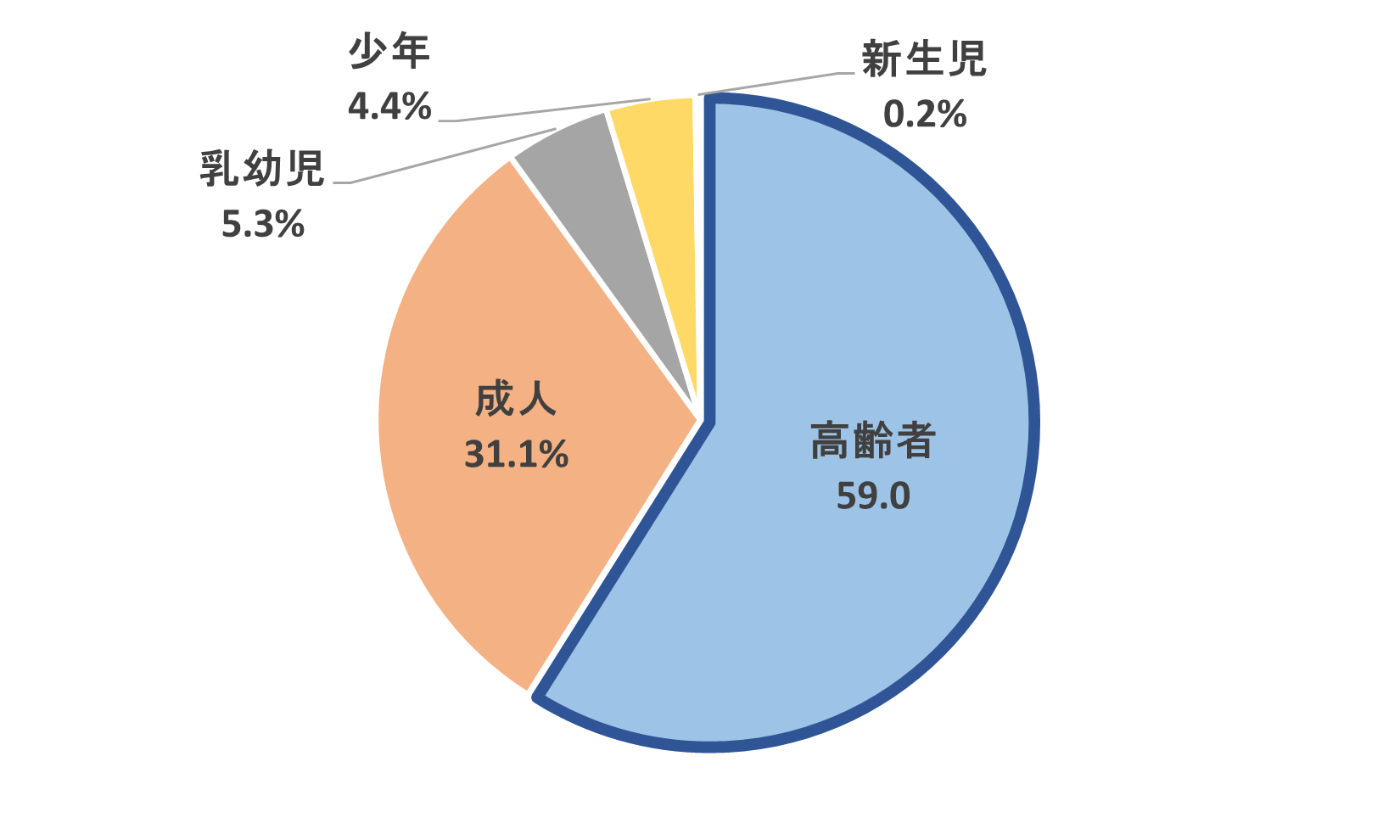

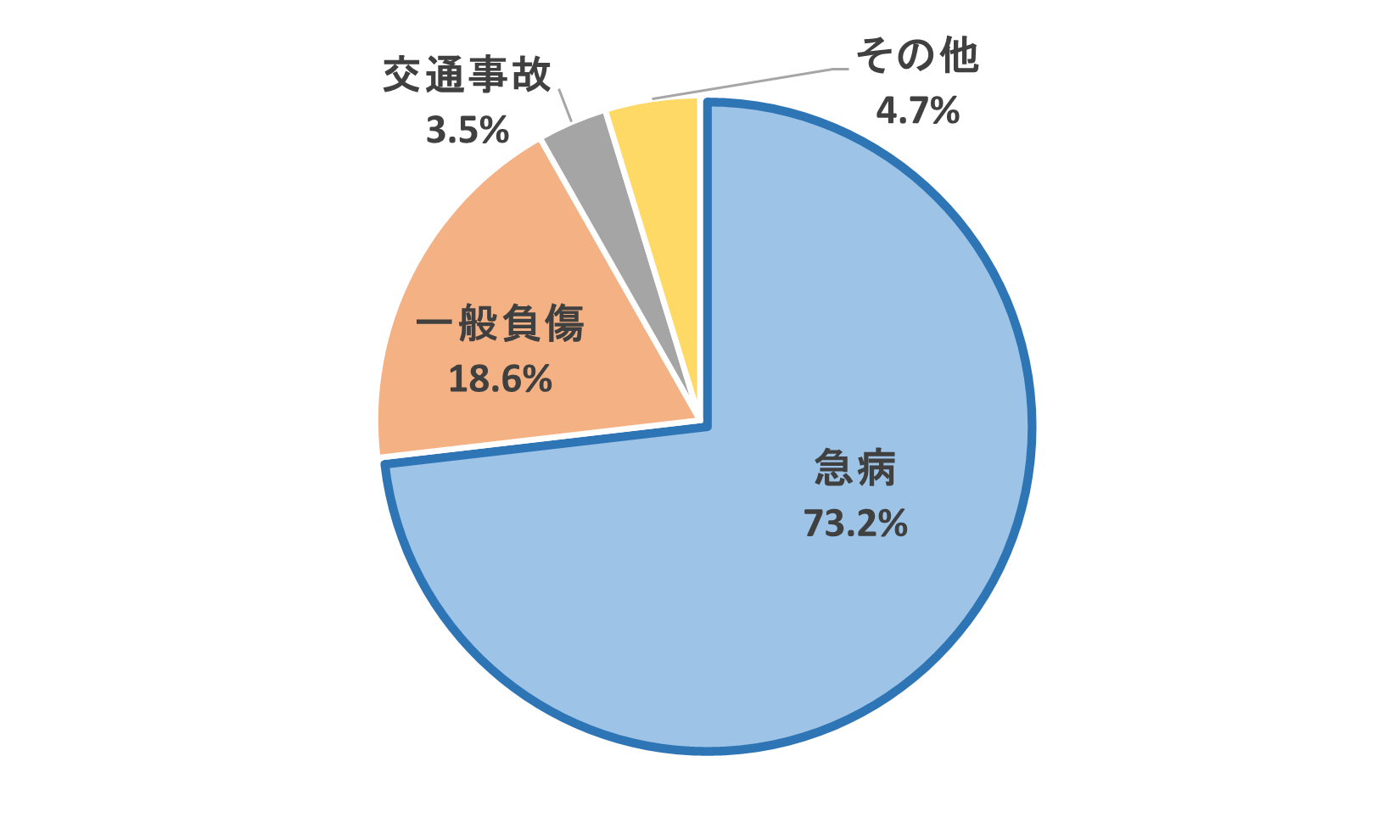

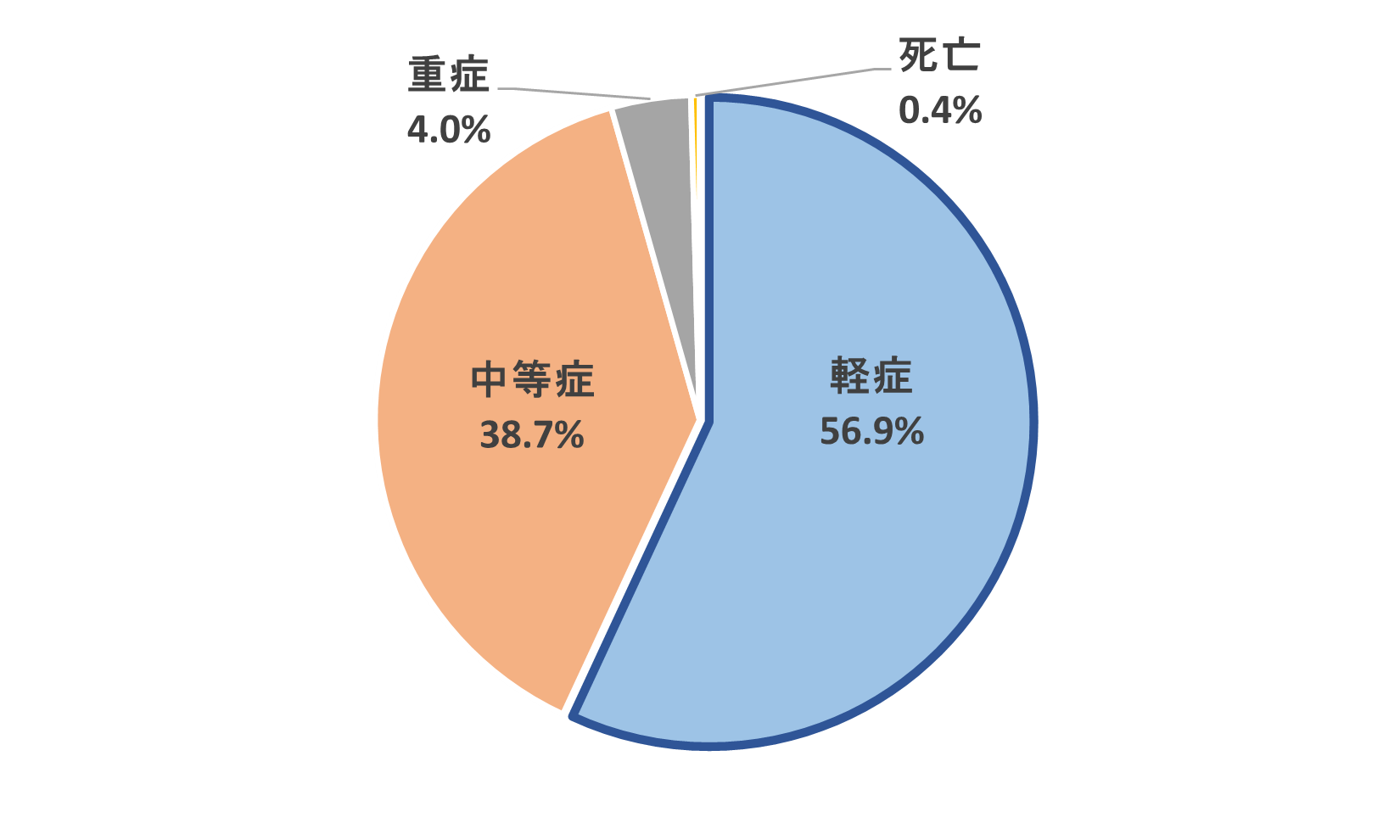

| 湖南広域消防局管内の救急出動状況 令和6年中の救急出動件数は16,996件で過去最高の出動件数となりました。 1日あたりの救急出動件数は、約46件でおおむね31分に1回の割合で救急車が出動しています。救急出動の約65.2%(10,551件)は入院の必要がない軽症で、緊急の搬送が必要な場面に支障が生じる恐れが拡大しており、救急車の適正な利用が求められています。 高齢者からの救急要請は全体の59.0%を占め、その73.2%は急病によるもの、次いで18.6%が転倒や打撲などのけがによるものとなっています。高齢化が進展するなか、高齢者からの救急要請は増大する見込みとなっています。 ※令和7年中の救急出動件数も8月末時点で昨年度を上回り、過去最高の出動件数を更新する見込みとなっています。 |

令和6年中 年齢区分別搬送割合 | 令和6年中 高齢者の事故分類別搬送割合 | 令和6年中 高齢者の傷病程度別搬送割合 |

高齢者は体調の変化を自覚しにくいため、介護職員が日頃から観察を行い、異変に気づくことが重要です。次のような視点で、普段から様子を見守り、急変の可能性を考慮し、適切に対応できるようにしましょう。

利用者の突然の様子の変化や普段と違うように感じたら、慌てずに次のように行動できるよう確認しておきましょう。

| ▽利用者の体調が悪くなってから、救急隊が到着するまでの様子やその変化、行った応急手当 ▽利用者の持病 ▽かかりつけの病院やクリニック ▽普段飲んでいる薬 ▽医師の指示 ▽利用者のご家族の情報、緊急連絡先 |

救急情報提供シートをご活用いただき、情報の共有にご協力ください。

PAGE

TOP