COLUMN

お役立ちコラム

2025.08.13|便秘野菜朝食

これまでの調査において、通常の排便の頻度は、週に3回~21回(3回/日)と大きな個人差を示すことが報告されています。この通常の範囲から外れた、週に3回未満の排便頻度を一般的に「便秘」と呼び、腹痛や、腹部の膨満感(お腹が張って苦しい)につながります。

さらに、便秘が循環器疾患(心臓病や脳血管疾患)のリスクを高めることも報告されており、日本人の中高年者(40~79歳)約4.5万人を対象とした追跡研究において、排便回数が少ないことで、循環器疾患により死亡するリスクが最大で約40%高まることが報告されています1)。

慢性便秘症(本来体外に排出すべき糞便を十分量かつ快適に排出できない状態)に関するガイドラインにおいて、加齢、女性であること、身体活動の不足が、便秘のリスクを高める要因であると示唆されています2)。

加齢にともない消化管および排便の機能が低下することや、性別による影響を変えることは困難ですが、運動機能に問題が無ければ、身体活動を高めることで、便秘と、それにともなう症状や病気を予防することが可能です。便秘を防ぐために、身体活動・運動量がどれだけ必要なのかはまだ明らかとなっていませんが、日本におけるガイドライン「健康づくりのための身体活動・運動ガイド 2023」では、1日40分以上(1日約6,000歩以上)の身体活動と、週に3回以上の運動(有酸素運動や筋力トレーニングなど)を高齢者に推奨しています。このガイドラインを目安に、身体活動と運動を、生活習慣として取り入れていくことが大切です。

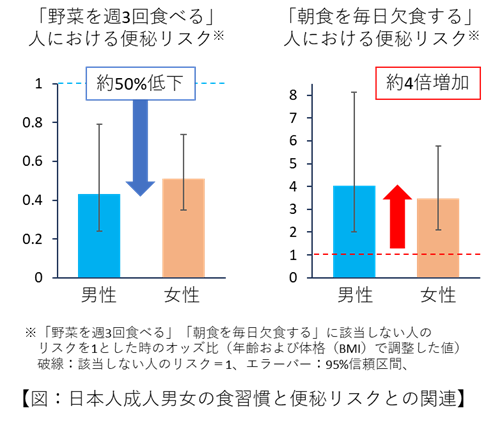

加えて、健康的な食生活を送ることも、便秘の予防に重要な役割を担うことが示唆されており、野菜や果物に含まれる食物繊維が不足すると、便秘になりやすいと考えられています。私たちの研究グループは、日本人の成人男女(30~79歳)約1万人を対象とした食習慣調査を実施し、野菜を食べる習慣がない人々と比べて、野菜を週3回以上食べる人々では、便秘のリスクが男性・女性ともに半減することを確認しています(下図左)。

加えて、朝食を毎日欠食している人々は、そうでない人々と比べて便秘のリスクが約4倍増加することも確認しました(下図右)。私たちはこれらの結果から、野菜の摂取不足および朝食の欠食が、腸の蠕動運動(食べ物を運ぶための消化管の動き)不足につながることで、便秘を引き起こしている可能性が高いのではないかと考えています。

今回は、健康で活き活きとしたアクティブ・ライフを送るための情報として、運動と食生活をベースとした好ましい生活習慣が、便秘を予防する効果についてご紹介しました。これらの情報が、みなさまの健康増進ならびに生活の質の向上に役立つことを願っています。

1)Defecation frequency and cardiovascular disease mortality in Japan: The Ohsaki cohort study. Honkura K et al. Atherosclerosis. 246:251-6. 2016.

2)便通異常症診療ガイドライン2023―慢性便秘症.日本消化管学会.南江堂.2023.

龍谷大学農学部食品栄養学科 谷口祐一

PAGE

TOP