COLUMN

お役立ちコラム

2025.07.02|医療費財源皆保険制度国民医療費

ご存じの通り,わが国は1961年(昭和36年)から皆保険制度です。この皆保険制度の大きな柱は被用者保険と国民健康保険ですが,平成20年から後期高齢者医療制度が新設されて75歳以上の高齢者は全員加入することとなりました。

この皆保険制度ですべての国民の医療をカバーしていますが,人口の少子・高齢化,生活習慣病の蔓延などに伴う国民医療費の高騰のため,医療保険制度の安定的運営の財政基盤が危機的状況にあります。

前回の「コラム連載第9報 特定健診未受診の様々な理由(後編)」で,「必要な時はいつでも病院や診療所を受診できるから,健診を受けない」が最も多い未受診理由であったことに驚愕しました。これでは傷病は増加していきます。傷病の治療に費用負担しないで,ご自身の「傷病の予防」に投資して頂きたいと思います。

今回は,危機的状況にある国民医療費について解説します。

医療費は「国民医療費」と「診療医療費」の二種類あります。

国民医療費は,医科診療費,薬局調剤医療費,入院時食事・生活医療費,訪問看護医療費や通院交通費などを含めた費用を推計したものです。

一方,診療医療費は,保険医療機関が患者に一か月間提供した医療サービス費用の実額のことです。その患者が加入している医療保険者に「診療報酬明細書(通称レセプト)」を用いて請求しています。

このように国民医療費は推計値,診療医療費は実額医療費用となっています。

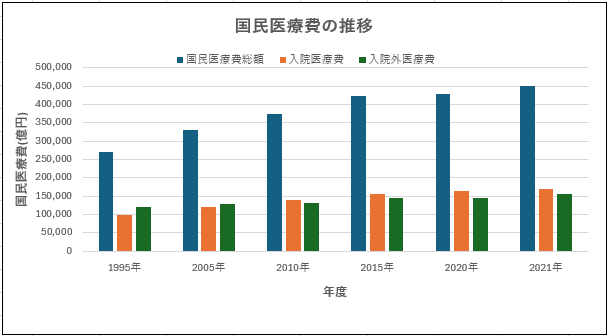

図をみると国民医療費は入院医療費,入院外医療費ともに年々高騰しています。令和3年国民医療費総額は約45兆円となり,前年度43兆円より約2兆円増加しています。

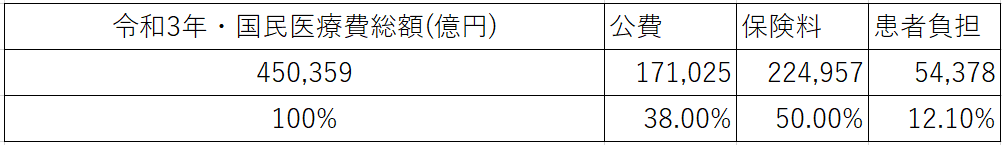

国民医療費の財源は,公費,被保険者の保険料,患者の自己負担です。保険料負担が約22兆5千億円で,前年よりも1兆円程度増加しています。

このまま国民医療費が高騰を続けると,被保険者が支払う医療保険料や医療機関での自己負担割合が高くなります。やがて家計を圧迫することになります。

一方,皆保険制度を支えるため,診療報酬のマイナス改定や医療保険者の連携による保健事業(健康づくり事業)の強化が図られています。また,全国的に地域医療の担い手である医療機関の再編成も検討されているほど危機的状況にあります。

読者の皆様にも危機意識を感じて頂きたいと思います。

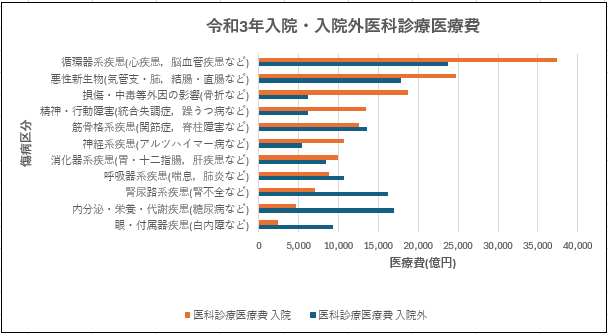

入院,入院外医療費ともに,循環器系疾患,悪性新生物が目立って高くなっています。特に入院(■)が目立っています。

また,令和5年の循環器系疾患の推計患者数は1,024.7千人,悪性新生物は292.5千人となっています。循環器系疾患患者数は悪性新生物と比べて3.5倍になっています。

高齢者に多い循環器疾患はお薬の治療が中心のため,一人ひとりの医療費はそれほど高額ではありませんが,患者数が総医療費を押し上げているようです。逆に,悪性新生物は手術等で一人ひとりの医療費が高額になることが総医療費を押し上げています。このように,傷病によって医療費構造が異なります。

医療保険財政の安定的運営と総医療費の適正化対策のためには,特に,これら循環器系疾患,悪性新生物等の予防が重要です。予防を軽んじると傷病が増えて,国民医療費総額が高騰していきます。医療費財源が枯渇すれば,当然のことながら被保険者が支払う医療保険料や患者の自己負担が高くなります。更には公的医療保険制度が消滅する可能性すらあります。

また,患者自身が治療費の安価な傷病を選択して病気になることはできません。被保険者の皆様ができることは,予防につながる質の高い日常生活を営むことです。病気になると本人だけでなく,家族,社会に影響することを理解して頂きたいと思います。

傷病予防や診療医療費で日常生活上お困りのことがあれば,「医療と介護の相談窓口」にご相談ください。専門の相談員がお待ちしています。

参考文献; 国民衛生の動向2024/2025,国民衛生の動向2023/2024,厚生労働統計協会

湖南メディカルコンソーシアム 安西将也

PAGE

TOP