認知症とはどのような病気?

認知症とは病名ではなく、「一度正常に達した認知機能が、後天的な脳の障害によって持続的に低下し、日常生活や社会生活に支障を来すようになった状態をいい、それが意識障害によらないもの」を指します。

日本神経学会監修 「認知症疾患治療ガイドライン2010」より

認知症の現状と将来予測

2020年時点で、日本の65歳以上の高齢者のうち約602万人が認知症を患っており、これは高齢者の約6人に1人に相当します。厚生労働省の推計では、2025年には5人に1人、2040年には4人に1人が認知症になる可能性があるとされています。

認知症と老化の違い

老化による物忘れは「ヒントがあれば思い出せる」のに対し、認知症では「体験そのものを忘れる」ことが特徴です。脳の萎縮も、老化では全体的なのに対し、認知症では海馬など特定部位が強く萎縮します。例えると「時間が経った風船」のような状態です。

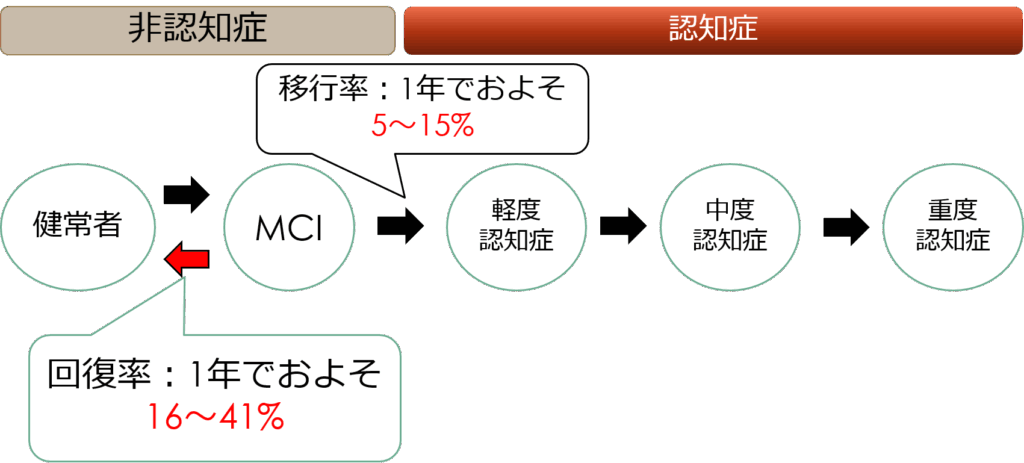

認知症の進行段階

認知症は以下の4段階に分けられます。

- 前兆(軽度認知障害:MCI)

- 初期(軽度)

- 中期(中度)

- 末期(重度)

MCIの段階では、認知機能が正常に戻る可能性もあり、早期の対応が重要です。社会活動や生産活動、認知活動を積極的に行うことで、進行を遅らせることが期待されています。

活動的な生活が予防の鍵

- 社会活動

家にこもらず、地域社会や趣味仲間などで人と関わる活動をする。

毎日の会話、人の助けになる活動、地域の会合への参加、趣味やスポーツ活動

- 生産活動

野菜を作ったり、人の世話や人のためになる活動・仕事などに取り組む。

家事、庭や畑仕事、孫やペットの世話、ボランティア活動

- 日常生活

バスや電車での外出、車の運転、知らない場所への外出

- 認知活動

読書・新聞購読、パソコンの利用、頭を使う活動(ボードゲーム、学習など)、習い事

認知症の主なタイプ

| タイプ | 特徴 |

| アルツハイマー型(44%) | 記憶障害から始まり、徐々に日常生活が困難に。 |

| 脳血管性(10%) | 脳梗塞などが原因。麻痺や構音障害などの後遺症を伴うことも。 |

| レビー小体型(21%) | 幻視やパーキンソン症状が特徴。 |

| 前頭側頭型(15%) | 性格変化や衝動的な行動が見られる。 |

| その他(10%) | 正常圧水頭症など、治療可能なものも含む。 |

認知症の症状

中核症状

| 記憶障害 | 自分の体験した出来事や過去についての記憶が抜け落ちてしまう。 |

| 見当識障害 | 時間・場所・人物の認識が困難 |

| 失行 | 道具や家電製品が使えなくなる。服を着るのに時間がかかる。ボタンやチャックができない。 |

| 失認 | 見たり聞いたりしたことの意味がわからない。 |

| 実行機能障害 | 計画・推理し、判断や段取りをつける機能が低下する。手順がわからなくなる。 |

| 言語機能の障害 | 言葉を発する、話の意味を理解する、文字を書く、読むなどの言語機能低下する。 |

行動・心理症状(BPSD)

徘徊、幻覚・妄想、抑うつ、昼夜逆転、易怒性など

※環境や接し方で緩和することもあります。

| 徘徊・他動 | どこともなく歩き回る。家から出て歩き回ることで、道に迷うこともある。 |

| 抑うつ | 気分が落ち込み、悲観的になる。 |

| 意欲低下 | ものごとへの意欲が低下する。好きだったことにも興味を示さなくなる。 |

| 幻覚・妄想 | 「財布を盗まれた」「夫が浮気してる」などの妄想が多い。幻視もある。 |

| 不安・焦燥 | 以前と同じことをできないことに焦り、落ち着きをなくす。 |

| 昼夜逆転 | 体内時計が乱れることで、睡眠障害が生じやすい。 |

| 易怒性 | 思うようにならないときに怒りやすく、暴言や暴力が増える。 |

| 行動の異常 | 食行動異常(多食、異食、盗食)、不潔行動などがみられる。 |

アルツハイマー型認知症

- 記憶障害に始まり、時間、場所などもわからなくなる。

- 近いできごとから悪れ、やがては遠い記憶も失う。

- ゆるやかに進むが、やがては日常生活が困難に。

脳血管性認知症

- 脳梗塞などで起こる。アルツハイマー病との合併も多い。

- 脳血管障害の後遺症 + 血管認知症の症状

- 脳血管障害の後遺症(麻痺、構音障害、歩行障害、嚥下障害など)

- 血管性認知症の症状(失語、失行、実行機能障害、記憶障害、抑うつ、注意障害)

レビー小体型認知症

- 「レビー小体」という異常構造物が原因で起こる。

- パーキンソン病と同じような症状が出やすい。

- 中核症状:パーキンソニズム(手の振るえ、筋肉のこわばり、動作緩慢など) 認知機能の変動、レム睡眠時行動障害、幻視

- 支持的症状:失神、繰り返す転倒、抑うつ、幻覚・妄想、自立神経の異常

前頭側頭型認知症

- 状況にそぐなわない行動や「わが道を行く行動」が特徴

- 性格の変化がサイン。衝動的になりやすい。

- 脱抑制、無為・無関心、常同行動、時刻表的生活、食行動の変化、病識の欠如など

その他の認知症

- 治る認知症もあります。

- 正常圧水頭症や慢性硬膜下血腫などは外科的治療で治療できます。

- 内科的な病気(甲状腺機能低下症、ビタミン欠乏症、肝性脳症)

- 薬剤性認知症(高齢者は多くの薬を飲んでいるため、薬が影響することもある。)

認知症の初期症状に気づくには

本人よりも周囲の人が気づくことが多いです。以下のような変化が見られたら注意しましょう。

- 食事をしたこと自体を忘れる

- ATMや自販機の操作に戸惑う

- 同じものを何度も買う

- 怒りっぽくなる、疑い深くなる

普段から家族とのコミュニケーションを大切にすることも、認知症予防の大きなポイントです。

認知症予防の3段階

- 一次予防:発症を防ぐ

- 二次予防:早期発見・治療

- 三次予防:進行を遅らせる

認知症の発症リスク因子(12因子)

この12因子は現在わかっているものです。今後、新たなリスク因子が出てくる可能性があります。

- 肥満

- 糖尿病

- 高血圧

- 難聴

- 頭部外傷

- 喫煙

- 大気汚染

- 運動不足

- 抑うつ

- 過剰飲酒

- 社会的孤立

- 教育歴

+α:睡眠・食事などの生活習慣も重要です。

12のリスク因子は確実性の高いもの。自分に当てはまっている認知症リスク因子を知り、日常生活を変えて、それを取り除く!まだ当てはまっていないリスク因子については、今後も該当しないように、少しずつ対策しよう!

生活習慣病(糖尿病・肥満・高血圧・脂質異常症など)

- 生活習慣病は全身の血管を傷つけて認知症リスクとなる。

- 肥満や糖尿病は脳内のインスリン量を減らし、認知症をもたらす。

- 内臓脂肪を減らすことで、生活習慣病をまとめて対策できる。

難聴

- 難聴は「コミュニケーション」と「耳から脳への刺激」を減らし、認知症のリスクとなる。

- 難聴を防ぐには、耳を酷使しない(大音量を避ける)、静かに休ませる、聴力を検査を定期的に受けることが大事。

- 聞こえにくさを感じたら、早めに耳鼻科へ。

社会的孤立

- 他人とのコミュニケーションは脳をフル回転させる。

- 年を取るにつれ、コミュニケーションの機会が減りがち

- 意識して楽しく外出できる用事(趣味など)をつくる。

抑うつ(うつ病)

- 抑うつ気分では、認知症を予防する3つの習慣がしにくくなる。

- 気分が落ち込んだときは、窓際で日光を浴び、深呼吸を。

- 抑うつが続くなら、精神科や心療内科などに相談を。

喫煙・大気汚染

- 喫煙は大きな認知症リスク。今すぐ禁煙を!

- 受動喫煙も認知機能を低下させる原因になる。

- 禁煙は開始日を決めて一気に。難しいなら禁煙外来の活用も。

- きれいな空気が認知症を遠ざける。(車の排気ガス、暖房などの窒素酸化物、PM2.5など)

運動不足・頭のケガ

- 運動不足は認知症のリスク。若いうちから運動習慣を付けよう。

- 運動にプラスして頭の体操ができるとなおGood!

- 頭のケガも認知症リスク。安全に注意して運動を。

- 筋肉や骨を守ることが、自立した生活を守ることにつながる。

過剰飲酒

- お酒の飲みすぎは認知症リスクであり、生活習慣病や頭のケガなど、他の認知症リスクも高める。

- 節度ある適度な飲酒と栄養バランスの取れた献立が、認知症を遠ざける。

- ビール 500mL(中瓶1本、1缶)、日本酒 180mL(1合)、ウイスキー 60mL (ダブル)、焼酎 72mL(0.4合)、チューハイ 350mL(1缶)、ワイン 200mL(グラス1.5mL)

教育歴

- 若いころの教育(認知予備能を高めること)が認知予防になる。

- 知的好奇心を高く持ち、新たな挑戦を楽しめる大人になろう。

食生活(12因子以外の大切なもの)

- 地中海食を取り入れて、和洋折衷メニューに。

(野菜や果物、オリーブオイルなどを積極的とる)

地中海食の考え方をもとに、普段の食事を調整すれば十分です。

- タンパク質メインで、3食の献立を考える。

- 肉や魚も1日1回。赤身肉で「噛む力」を高める。」

- 炭水化物はほどほどに。食事の中心にしない。

- バラエティ豊かな食事で認知機能低下を防ぐ。

- 油は「質」にこだわる。オリーブオイルやえごま油に。

- 野菜を多くとりましょう。

- 女性では、大豆製品のイソフラボンも適度にとる。

認知症予防のための生活習慣

3つの習慣で、認知症の予防をしましょう

- 運動

・有酸素運動(ウォーキングなど)や筋力トレーニング。

・目標:1日8,000~10,000歩(まずは4,000歩から)

- 知的活動

読書、学習、趣味、地域活動などで脳を刺激

- コミュニケーション

人と関わる機会を増やしましょう。

どんな運動が良いの?

いずれか一つを実施しても認知症予防になりますが、いろいろなプログラムを組み合わせるとより効果的です。

- 有酸素運動(ウォーキング)

- 様々な身体活動(運動)

- 筋力トレーニング

- 運動と認知トレーニングを複合的に実施する。

セルフモニタリングと目標設定

歩数計を使用する。(スマートフォンで歩数計のアプリもあります)

達成できそうな数値を目標にして、1~2週間ごとに見直します。

まずは運動に慣れることからはじめましょう。

どれくらいの歩数がいいの?

一般的には8,000~10,000歩/日が推奨されています。あまり歩く習慣のない人は、4,000歩からはじめてみましょう。4,000歩が達成できてきたら、5,000歩と少し上の目標に設定しましょう。

運動時の注意点

- 医師から運動を禁止されている場合や血圧が高すぎる場合は運動を控える。

- その日の体調や身体の痛みなどを考慮し、無理のない範囲で実施しましょう。

- 「ややきつい」と感じる程度が目安。

- 水分補給を忘れずに。

- 血圧測定は早朝(起床1時間以内で排尿後で朝食前)と就寝前の2回行いましょう。

安静時血圧

| 75歳未満 | 130/80mmHg未満 |

| 75歳以上 | 140/90mmHg未満 |

| 糖尿病の方、慢性腎不全の方 | 130/80mmHg未満 |

- 上が200mmHg 下が120mmHg以上のときには運動をしない。

- 上が40mmHg 下が20mmgHg以上上昇したときには運動をやめる

最後に

認知症は予防できる可能性があります。

「運動」「知的活動」「コミュニケーション」の3つの習慣を意識し、日々の生活を見直してみましょう。

ご家族との会話や地域とのつながりも、認知症予防に大きな力となります。

淡海医療センター